Anerkennung 1004

Bode – Williams + Partner Landschaftsarchitektur und Stadtentwicklung, Berlin

Verfasser: Benjamin Boye, Udo Bode

Mitarbeit: Lucia Circo, Alessia Taghetti, Sheyda Sharifi

Renner Architekten, Berlin

Verfasser: Detert Renner

Mitarbeit: Bruno Sternberg, Mihail Anev

Beurteilung durch das Preisgericht:

Die Leitidee des Entwurfes ist das Freihalten der zentralen Mitte und die Positionierung der Baukörper an den Rändern des Plangebietes. Mit einem „grünen Ring“ als verbindender Freiraum und als Radtrainingsstrecke werden die Teilbereiche und die unterschiedlichen Nutzungszonen miteinander verwoben. Diese konzeptionellen Gedanken sind im Entwurf ablesbar und werden in der Umsetzung als realistisch betrachtet.

Die Eingangssituation am Weißenseer Weg mit Parkplatz und Parkhaus wird der Bedeutung dieses Zugangs und dem Anspruch an eine Entréesituation nicht gerecht. Es wird zwar der Versuch unternommen, mit einem eingeschossigen Baukörper mit Mobility-Hub und Café diesen Raum zu beleben, was aber räumlich nicht wirklich gelingt. Die Promenade in Ost-West-Richtung fokussiert auf die Eissporthalle; die Umlenkung in die Tiefe des Sportforums zeigt sich leider nicht räumlich.

Die Verbindung von Bogensport und Arena im Süden bildet eine Großform, welche die gewünschte Durchlässigkeit vermissen lässt. Der bauliche Riegel reagiert jedoch angemessen auf die Herausforderung, den Lärmschutz gegenüber der Wohnbebauung zu gewährleisten.

Die mittig konzentrierten Fußballfelder werden der Bedeutung des Ortes nur bedingt gerecht, weil damit sehr stark auf die Disziplin Fußball fokussiert wird und zudem Fragen des gestalterischen Anspruchs aufgerufen werden.

Im nördlichen Bereich an der Fritz-Lesch-Straße werden die Lage und die Aufsplittung des Olympiastützpunktes in verschiedene Baukörper als kritisch betrachtet.

Der grüne Ring ist angemessen gestaltet und bietet vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. Die Erschließung der Wohnbebauung an der Konrad-Wolf- Straße wird jedoch vom grünen Ring überlagert.

In den Entwicklungsstufen wird eine Ost-West-Trennung sichtbar, da die Gestaltungsvorschläge sich lediglich auf den westlichen Teilbereich in der ersten Entwicklungsstufe beziehen. Diese Schwerpunktsetzung wird als Mangel angesehen.

Das Preisgericht würdigt, dass der Entwurf einen geringen Versiegelungsgrad aufweist. Das Regenwasserkonzept ist schlüssig und verbindet Regenwassermanagement, Klimaanpassung und Freiraumgestaltung.

Insgesamt stellt die Arbeit einen diskussionswürdigen Beitrag zur Aufgabenstellung dar, der jedoch insbesondere in der ersten Entwicklungsstufe nicht überzeugen kann. Die Qualitäten des Entwurfes kommen erst in der zweiten Entwicklungsstufe zum Ausdruck.

Erläuterungstext Teilnehmer

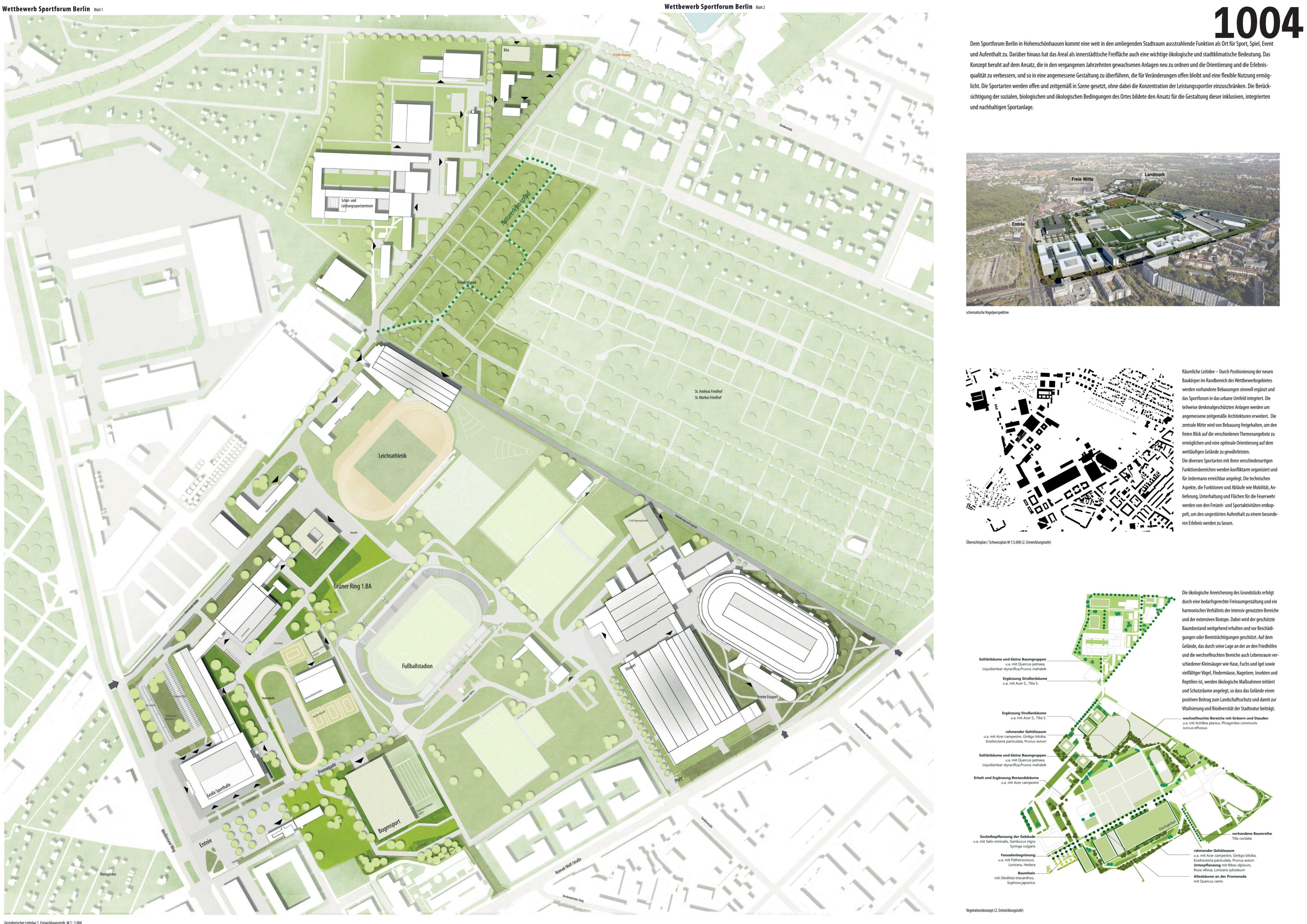

Dem Sportforum Berlin in Hohenschönhausen kommt eine weit in den umliegenden Stadtraum ausstrahlende Funktion als Ort für Sport, Spiel, Event und Aufenthalt zu. Darüber hinaus hat das Areal als innerstädtische Freifläche auch eine wichtige ökologische und stadtklimatische Bedeutung. Das Konzept beruht auf dem Ansatz, die in den vergangenen Jahrzehnten gewachsenen Anlagen neu zu ordnen und die Orientierung und die Erlebnisqualität zu verbessern, und so in eine angemessene Gestaltung zu überführen, die für Veränderungen offen bleibt und eine flexible Nutzung ermöglicht. Die Sportarten werden offen und zeitgemäß in Szene gesetzt, ohne dabei die Konzentration der Leistungssportler einzuschränken. Die Berücksichtigung der sozialen, biologischen und ökologischen Bedingungen des Ortes bildet den Ansatz für die Gestaltung dieser inklusiven, integrierten und nachhaltigen Sportanlage.

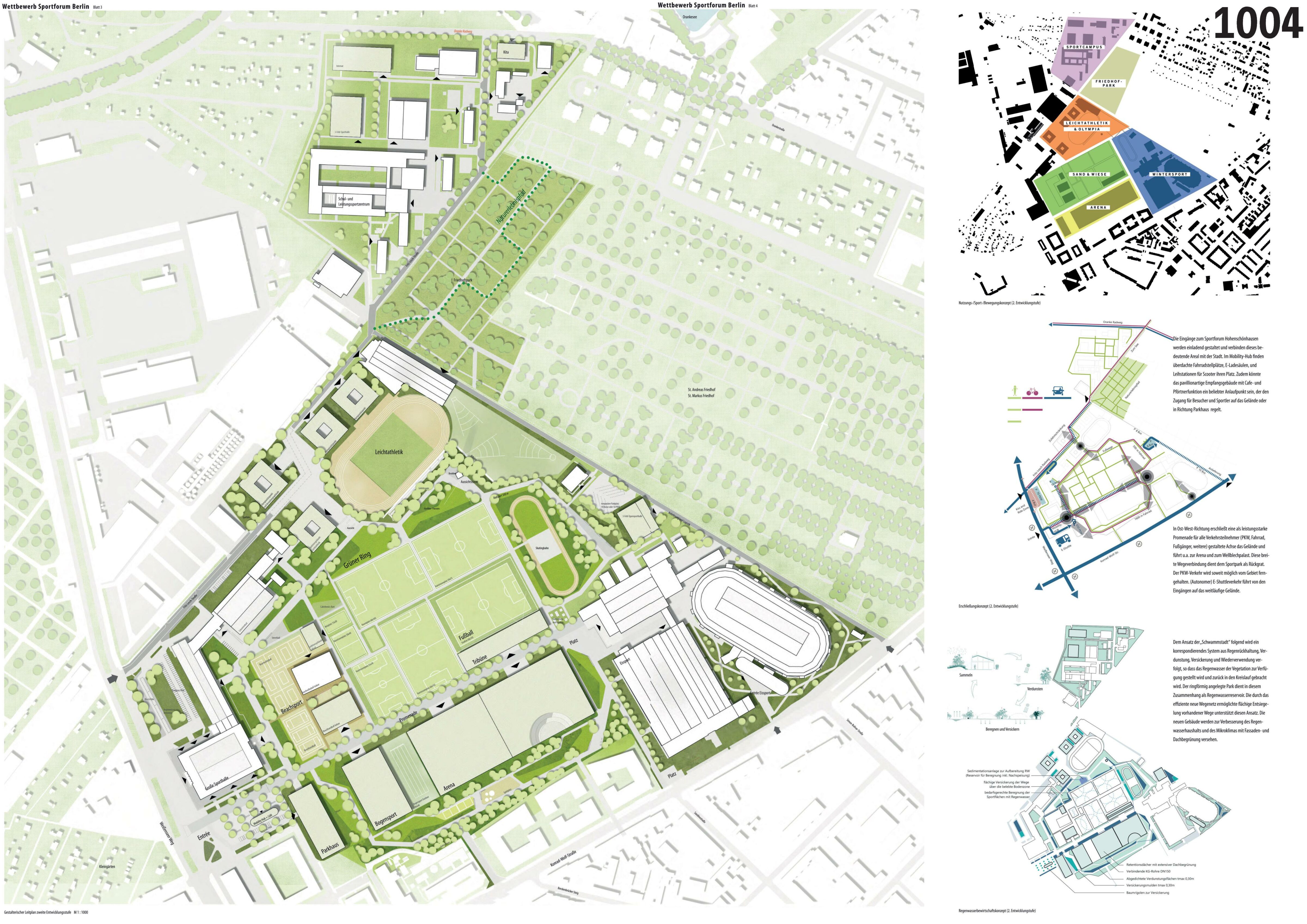

Räumliche Leitidee – Durch Positionierung der neuen Baukörper im Randbereich des Wettbewerbsgebietes werden vorhandene Bebauungen sinnvoll ergänzt und das Sportforum in das urbane Umfeld integriert. Die teilweise denkmalgeschützten Anlagen werden um angemessene zeitgemäße Architekturen erweitert. Die zentrale Mitte wird von Bebauung freigehalten, um den freien Blick auf die verschiedenen Themenangebote zu ermöglichen und eine optimale Orientierung auf dem weitläufigen Gelände zu gewährleisten. Die Bebauung entlang der Konrad-Wolf-Straße wird mit einer urbanen Gebäudetypologie fortgeschrieben, die einerseits die Körnung der städtischen Umgebung aufnimmt und andererseits mit seinen differenzierten Höhenversätzen, begehbaren Gründächern und Gebäudeeinschnitten einen verträglichen Übergang vom Stadt- zum Grünraum schafft. Ein neues Olympia-Gebäudeensemble entlang der Fritz-Lesch-Straße ist im südlichen Bereich raumbildend und durchlässig zugleich.

Die diversen Sportarten mit ihren verschiedenartigen Funktionsbereichen werden konfliktarm organisiert und für Jedermann erreichbar angelegt. Die technischen Aspekte, die Funktionen und Abläufe wie Mobilität, Anlieferung, Unterhaltung und Flächen für die Feuerwehr werden von den Freizeit- und Sportaktivitäten entkoppelt, um den ungestörten Aufenthalt zu einem besonderen Erlebnis werden zu lassen.

Neuordnung und Orientierung – Durch den gezielten Um- und Rückbau und die Anordnung neuer Sportanlagen nach einer klaren Struktur gelingt es, sogenannte „Cluster“ zu bilden, die sich jeweils einem Sportzweig widmen. Verwandte Sport- und Nutzungsarten werden zu Themenbereichen zusammengefasst. Die jeweiligen Funktionsfelder strukturieren das Sportforum mit Räumen unterschiedlicher Qualität in übersichtlicher Weise. Unterstützt wird diese neue Struktur durch ein intuitiv verständliches hierarchisch gegliedertes Straßen- und Wegenetz. Die breite Promenade und der begrünte Parkring bilden dabei die Haupterschließung. Ergänzt werden sie durch ein engmaschiges Netz kleinerer Fußwege. Wegeknoten werden zu Plätzen aufgeweitet, die der allgemeinen Orientierung dienen und zum Verweilen einladen, so dass für den Besucher ein insgesamt übersichtliches Areal entsteht.

Identifikation – Mit der neuen Gestaltung öffnet sich das Sportforum stärker der Stadt. Die gestalterische Überarbeitung des Areals und die Ergänzung mit vielfältigen Angeboten für alle dient als Impuls für die zur Aneignung durch die umliegende Stadtgesellschaft. Ein öffentlicher Parkring mit beliebten modernen Freizeitangeboten macht den Campus für die Nachbarschaft und mehrere Generationen als attraktiven Ort in der Stadt erfahrbar. Der Spitzensport steht im Mittelpunkt, die Besucher und Anwohnerinnen sind jedoch gleichfalls willkommen. Ein als Landmark ausgebildeter Aussichts- und Kletterturm ist ein neuer Anziehungspunkt für das direkte und erweiterte Umfeld.

Erschließung und ruhender Verkehr – Die Eingänge zum Sportforum Hohenschönhausen werden einladend gestaltet und verbinden dieses bedeutende Areal mit der Stadt. Am wichtigen Entrée am Weißenseer Weg erhält die heute weite Platzfläche durch einen Baumhain eine angemessene Dimension. Die eingerückt stehenden Baumreihen stellen einerseits das charakteristische Sporthallengebäude frei und leiten andererseits in die breite Promenade über. Unter dem lockeren Blätterdach der Bäume werden Sitzelemente und Fahrrad- sowie einige PKW-Stellplätze angeordnet. Im Mobility-Hub finden überdachte Fahrradstellplätze, E-Ladesäulen, und Leihstationen für Scooter ihren Platz. Zudem könnte das pavillonartige Empfangsgebäude mit Café und Pförtnerfunktion ein beliebter Anlaufpunkt sein, der den Zugang für Besucher und Sportler regelt. In Ost-West-Richtung erschließt eine als leistungsstarke Promenade für alle Verkehrsteilnehmer (PKW, Fahrrad, Fußgänger, weitere) gestaltete Achse das Gelände und führt u.a. zur Arena und zum Wellblechpalast. Diese breite Wegeverbindung dient dem Sportpark als Rückgrat. Mit Aufenthaltsangeboten angereichert und von Bäumen gesäumt kann der Besucher den Blick von hier weit schweifen lassen und sich einen Überblick über die angrenzenden Sportarten machen. Wegeverbindungen außerhalb des Gebiets werden aufgegriffen und im Gebiet fortgesetzt. So werden beispielsweise der Hönower Wanderweg und übergeordnete Radwegeverbindungen um einen attraktiven Abschnitt im Sportforum ergänzt. Es gelingt die Verzahnung mit der Umgebung. Für den zügigen Radverkehr wird die Fritz-Lesch-Straße ertüchtigt. Innerhalb des Sportforums entsteht ein 500m-Ring als Sprintstrecke, sowie eine längere Route im Grünen Parkring.

Der PKW-Verkehr wird soweit möglich vom Gebiet ferngehalten. (Autonomer) E-Shuttleverkehr führt von den Eingängen auf das weitläufige Gelände. Ein mehrgeschossiges Parkhaus mit Zu- und Ausfahrten vom Weißenseer Weg nimmt im Veranstaltungsfall bis zu 650 PKW auf. Der flexible Baukörper lässt die spätere Umnutzung beispielsweise als Lager- oder Bürohaus zu. Im Areal wird der ruhende Verkehr auf das unbedingt erforderliche Maß reduziert. An den Gebäuden werden jeweils einige barrierefreie Parkplätze für Mitarbeiter angeboten, ansonsten wird der Verkehr über Ringe und Schleifen zurück zu den öffentlichen Straßen geführt. Für alternative Mobilitätskonzepte wie Fahrrad und Elektrofahrzeuge bietet der Mobility-Hub am Haupteingang Weißenseer Weg begrünte und witterungsgeschützte Stellplätze mit Ladestationen, und Verleihmöglichkeiten. Die nördliche Straßenverbindung von der Konrad-Wolf-Straße dient künftig der Anlieferung sowie der Anreise von Team und Reisebussen. Sie können sich entlang der Fahrstraße aufreihen, außerdem gibt es einen multifunktional angelegten Parkplatz für 10 Busse bzw. entsprechend mehr PKW. Weitere Busse können sich im Veranstaltungsfall auf dem Platz an der Sporthalle temporär aufreihen.

Freizeit und Erholung – Ein parkartig und landschaftlich gestalteter „Grüner Ring“ ergänzt das Sportforum um eine bislang nicht vorhandene Qualität für die Sportler und sonstigen Besucher. Ein Netz aus Wegen lädt zum Spazieren ein und verknüpft die verschiedenen Funktions-Cluster miteinander. Außerdem reihen sich in dem neuen Park wie an einer weiten Perlenkette zeitgemäße Open-Air-Aktiv-Felder aneinander, so dass künftig neben den professionellen auch informelle Freizeitsportarten ihren Platz im Sportcampus finden. OpenAir Bouldern am Aussichtsturm, ein Slackline-Parcours, Calisthenics-Bars und Streetball-Courts bilden Anziehungspunkte für Jugendliche und junge Erwachsene, ebenso wie loungige Bereiche zum Abhängen und Erholen. Nahe der südlichen Wohnbebauung entstehen Spielplätze für Kinder. Fitness-Stationen für Senioren, Tischtennis und Padel-Tennis ergänzen das Angebot und machen das Areal für alle Generationen attraktiv. Am platzartig aufgeweiteten Knotenpunkt zwischen Arena und Wellblechpalast entsteht ein Treffpunkt mit Gastronomie und Fanshop.

Bildung und Kultur – Entlang der Friedhofsallee werden die Wohn- und Aufenthaltsqualitäten gestärkt. Der Bildungscampus rund um das Schul- und Leistungssportzentrum wird um weitere Kita- und Bildungsangebote erweitert. Ein Ausbau der vorhandenen Allee b

indet das Wohngebiet und den vorhandenen Friedhof stärker in das Gesamtkonzept ein.

Für den Ideenteil Friedhof wird perspektivisch eine neue Nutzung als Friedhofspark vorgeschlagen. Die Mauern werden behutsam an einzelnen Stellen geöffnet und die schmalen Wege ertüchtigt, so dass Spaziergänge auf dem verwunschenen Areal möglich werden. Historische Grabstätten werden inszeniert und kulturhistorisch erläutert. Ökologische Prozesse werden didaktisch aufbereitet, so lassen sich Flora und Fauna auf einem Naturerlebnispfad mit dem Bildungsauftrag für Kita und Schule verknüpfen. Dies stellt für die Schüler der Sportschule und die Anwohner der umliegenden Wohnviertel eine spannende Ergänzung zur aktiven Nutzung des Sportforums dar.

Regenwasser – Dem Ansatz der „Schwammstadt“ folgend wird ein korrespondierendes System aus Regenrückhaltung, Verdunstung, Versickerung und Wiederverwendung verfolgt, so dass das Regenwasser der Vegetation zur Verfügung gestellt wird und zurück in den Kreislauf gebracht wird. Der ringförmig angelegte Park dient in diesem Zusammenhang als Regenwasserreservoir. Die durch das effiziente neue Wegenetz ermöglichte flächige Entsiegelung vorhandener Wege unterstützt diesen Ansatz. Die neuen Gebäude werden zur Verbesserung des Regenwasserhaushalts und des Mikroklimas mit Fassaden- und Dachbegrünung versehen.

Ziel des ganzheitlichen Wassermanagements ist es, das Trink- und Regenwasser zu sammeln, in den natürlichen Kreislauf zurückzuführen und für die Verdunstung, Versickerung und Beregnung der Sport- und Grünflächen einzusetzen. Die bisher vorhandenen Technischen Anlagen zur Entwässerung werden in ein neues, weitgehend offenes System aus gedichteten Verdunstungs- und Versickerungsbereichen überführt. Eine Sedimentationsanlage, deren aufbereitetes Wasser für die Bewässerung genutzt wird bildet das Ziel eines korrespondierenden Systems aus gedichteten Regenwassersammlern. Bereits in den Sammelstellen findet eine Evaporation durch Sonneneinstrahlung und Luft statt. Die einzelnen Sammler sind über Einläufe und einfache Rohrverbindungen vernetzt. Zunächst wird das Niederschlagswasser der Dachflächen, der Sport- und Spielflächen in offenen modellierten abgedichteten Mulden gesammelt und einer Sedimentationsanlage zugeführt. Die Sedimentationsanlage wird mit Pflanzen zur biologischen Aufbereitung des Regenwassers begrünt, was die Wasserqualität verbessert (sogenannter Regenerationsbereich nach dem Prinzip der Pflanzenkläranlage). Die Bepflanzung sorgt zusätzlich für eine erhöhte Verdunstung. Die Regenwassersammler und die Sedimentationsanlage sind über ein abgedichtetes Rohrsystem untereinander verbunden, damit Regenwasser vollständig auf dem Grundstück zurückbehalten werden kann.

Ökologie und Klima – Die ökologische Anreicherung des Grundstücks erfolgt durch eine bedarfsgerechte Freiraumgestaltung und ein harmonisches Verhältnis der intensiv genutzten Bereiche und der extensiven Biotope. Dabei wird der geschützte Baumbestand weitgehend erhalten und vor Beschädigungen oder Beeinträchtigungen geschützt. Auf dem Gelände, das durch seine Lage an der an den Friedhöfen und die wechselfeuchten Bereiche auch Lebensraum verschiedener Kleinsäuger wie Hase, Fuchs und Igel sowie vielfältiger Vögel, Fledermäuse, Nagetiere, Insekten und Reptilien ist, werden ökologische Maßnahmen initiiert und Schutzräume angelegt, so dass das Gelände einen positiven Beitrag zum Landschaftsschutz und damit zur Vitalisierung und Biodiversität der Stadtnatur beiträgt.

Die gedichteten Verdunstungsflächen werden als leicht (15 cm) abgesenkte Wiesen hergestellt. Diese wechselfeuchten Flächen werden mit heimischen Gräsern, Stauden und Schilfarten als wertvolle ökologische Biotope hergestellt, die auch visuell attraktiv sind.

Die Bepflanzung der Straßen und Plätze erfolgt mit klimaadaptiven Bäumen wie Sophora, Quercus und Acer erprobter Sorten. Die Pflanzung von Bäumen im Grünen Ring erfolgt in lockeren und dichteren Gruppen, die die Wiesen und Rasenflächen rhythmisieren. Heimische Baumarten werden dabei in großer Vielfalt gewählt und um Klimabaumarten (z.B. Herzwurzler) ergänzt, um der Fauna Nahrung und Schutz zu bieten und um bei der ungewissen Zukunft des Klimawandels flexibel zu bleiben. Randbereiche werden als dichte Strauchflächen heimischer Arten angelegt. Geeignete regionale Saatgutmischungen für Blumenwiesen und strapazierfähige Nutzrasen bilden die Grundlage für eine dauerhaft grüne Gestalt.

Durch Bodenmanagement mit einer bilanzierten Ab- und Auftragsermittlung werden die vorhandenen Böden ertüchtigt und das Gelände nach Bedarf und Erfordernis modelliert. Der vorhandene Boden wird weitgehend vor Ort wiederverwendet.

Die Materialwahl der Gebäude und Außenanlagen berücksichtigt bevorzugt zertifizierte klimaneutrale Baustoffe. Natürliche Baustoffe wie Holz, Lehm, Ziegel und Naturstein werden unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten überprüft und in neuester Technik effizient eingesetzt. Fassaden- und Dachbegrünung wirken sich positiv auf das Kleinklima aus und haben positive Effekte für das Gebäudeklima und die Regenrückhaltung.

Entwicklungsstufen – Als erste Maßnahmen werden die Bogensporthalle, ein Funktionsgebäude für Leichtathletik, ein Funktionsgebäude Fußball und eine 3-Feld-Typensporthalle umgesetzt. In diesem Zusammenhang können im nördlichen und westlichen Bereich erste Teile des „Grünen Rings“ realisiert werden. Der Betrieb des Sportareals kann währenddessen im östlichen Abschnitt weitgehend ungestört ablaufen. Insbesondere die Ein- und Übergänge am Weißenseer Weg und an der Fritz-Lesch-Straße erhalten bereits in der 1. Entwicklungsstufe eine räumliche Neuordnung und atmosphärische Aufwertung, die die Adressbildung und Identität am Quartier stärken. Von Beginn an werden die grundlegenden Weichen für eine qualitätsvolle Entwicklung des Areals gelegt. Das vorgeschlagene Gesamtkonzept bietet einen konzeptionell starken Rahmenplan, der eine abschnittsweise und phasenweise Weiterentwicklung des Areals als besonderen Freiraum in der Stadt ermöglicht.