Beitrag 1007 – 1. Rundgang

Stefan Tischer Landschaftsarchtekt, Berlin

Verfasser: Stefan Tischer

Mitarbeit: Evelina Faliagka, Kriti Garg

Architekturwerkstatt Jochen Karl, Schwanau

Verfasser: Jochen Karl

Mitarbeit: Moritz Maria Karl, Rosa Pintos Hanhausen

Erläuterungstext Teilnehmer

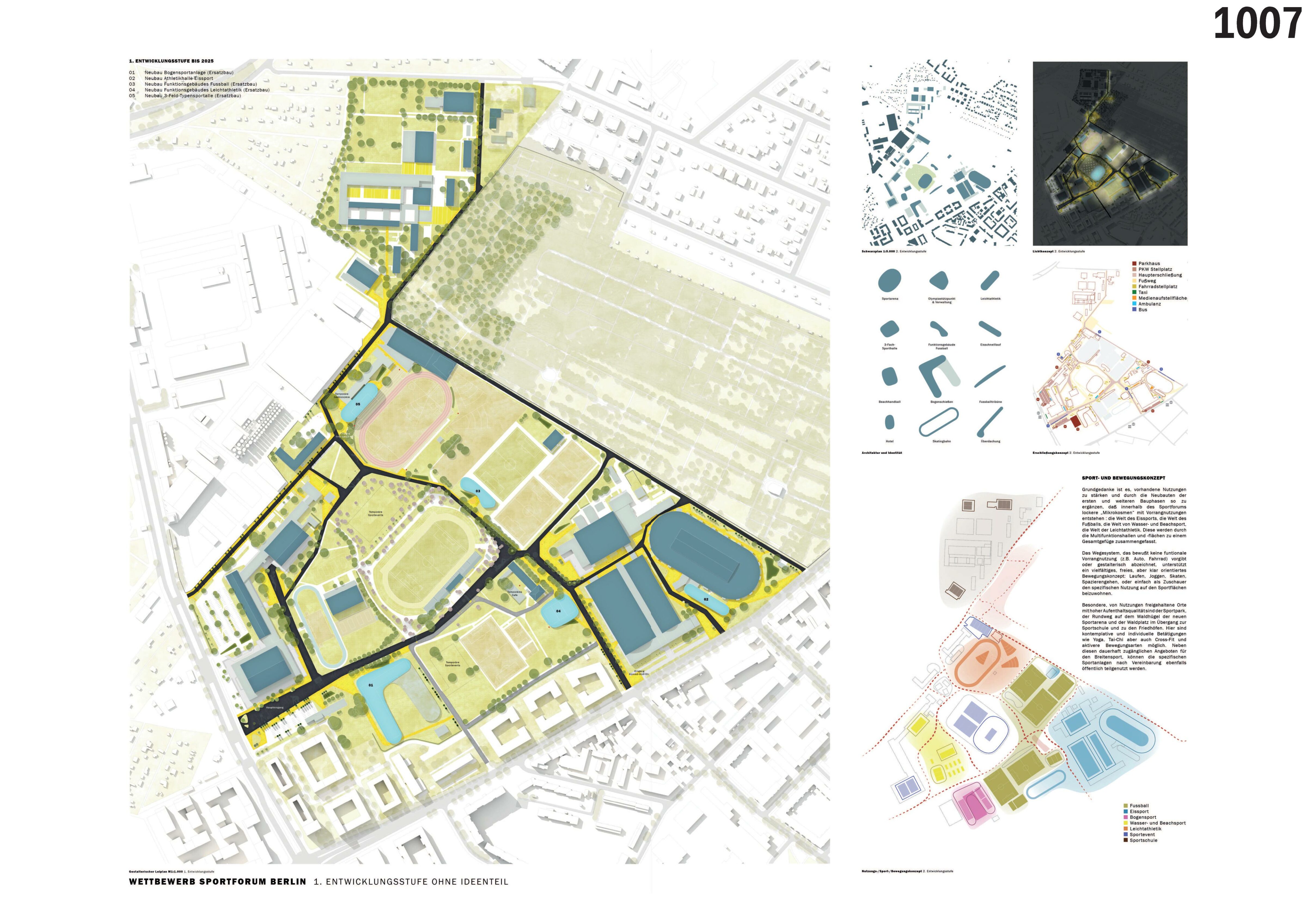

Einbindung im Stadtraum

Im Geflecht der Grünverbindungen von der Berliner Innenstadt bis zu den „Faulen Seen“ und der offenen Landschaft bei Malchow soll das Sportforum ein unverwechselbarer, intensiv nutzbarer und trotzdem markanter und nachhaltiger, parkartiger Stadtbaustein werden, der sich von den umliegenden Grünräumen, wie dem St. Andreas und St. Markus Friedhof oder dem Volkspark Prenzlauer Berg im Charakter unterscheidet, aber durch Alleen in das städtische Netzwerk eingebunden ist.

Wesentliches Element ist die künftige Sportarena, die als Solitär in Referenz an das ursprüngliche Konzept der 50er Jahre (von Walter Schmidt & Heinz Scharlipp) ohne axiale Bezüge das Zentrum des Sportforums manifestiert, deren Neubau aber ein Landschaftsbauwerk (Topographie und dichte Baumpflanzung) „in Berliner Tradition“ (Max-Schmeling-Halle, Velodrom, …) sein soll. Die teils clusterartigen, teils solitären Bestands- und Neubauten gruppieren sich dann ungezwungen und mit abwechslungsreichen räumlichen Konfigurationen um den neuen grünen Mittelpunkt des Forums, ohne den umgebenden Straßenraum aufgeregt zu dominieren.

Identität und Charakteristik

Ein von der Vegetation entscheidend geprägtes Orientierungssystem mit linearen Pappelreihen steht im Kontrast zu einer lockeren, parkartigen Baumbepflanzung und lässt vielfältige Sichtbeziehungen entstehen. Physisch ausgeprägte, lineare Achsen sowohl baulich als auch durch Wege werden ausgeschlossen und dadurch die Bestands- und Neubauten, vor allem aber die sportlichen Aktivitäten erlebbar gemacht.

Dem freien Bewegungskonzept, ohne Axialbezüge, sondern mit „Blicken“, wie in einem Landschaftspark entspricht das Netz der Wege, die sich zuweilen platzartig aufweiten, teilweise auch baumbestanden sind und in verschiedenen Oberflächenmaterialien ausgeprägt werden, ohne Nutzerhierarchisierungen zu zeigen. Besonders prägend ist dabei das durchgehende Asphaltnetz, das großenteils bereits in der ersten Bauphase angelegt werden kann. Daneben sind flexible, teildurchlässige Klinkerflächen, die Eingangs- und Verweilbereiche betonen und ein sekundäres Netz von Nebenwegen bilden.

Großflächig aufgetragene Markierungsbemalungen im jeweiligen Farbton des Bodenmaterials reflektieren die Fragmente der baubezogenen Kunst von Wolfgang Frankenstein in der Großen Sporthalle und an der Eissporthalle und unterstreichen den Sportbezug. Die Flexibilität des begleitenden Klinkernetzwerks ermöglicht es die Bauphasen sukzessive zu realisieren.

Entscheidend ist, dass die Charakteristik der befestigten Flächen trotz ihrer flexiblen Nutzung (Sportler, Fußgänger, Radfahrer, Anlieferung, Notfallambulanz, Eventinfrastruktur, Busse, Medien, usw.) teilweise platzartig, teilweise parkartig ist, aber nie als monofunktionale Verbindung erlebt wird.

Neue Sportbauten und Realisierbarkeit der Bauphasen

Durch eine gezielte Setzung der neuen Sportbauten werden die bestehenden Sportnutzungen ergänzt und Nutzungsabläufe optimiert. Als architektonisches Leitbild wird vorgeschlagen die neuen Sportbauten in einer einheitlichen, zugleich aber hochflexiblen Architektursprache auszubilden. Die Dachformen der neuen Sportbauten können dadurch zu einem identitätsstiftenden Merkmal für das neue Sportforum werden und ermöglichen dennoch eine funktionale und zweckoptimierte Grundrissorganisation. Die „lockere“ Einbindung der neuen Sportbauten in das parkartige Wegenetz sichert eine zukünftige Planungsflexibilität.

Die Herberge bleibt nach Neubau des Funktionsgebäudes Leichtathletik erhalten und kann in der 1. Entwicklungsstufe für temporäre Gastronomie zwischengenutzt werden. In der 2. Entwicklungsstufe kann die Herberge saniert und die Kita, sowie weitere Gastronomie integriert werden. Es wird vorgeschlagen den bestehenden Olympiastützpunkt zu erhalten und nach Sanierung als Hotel der Multifunktionsarena umzunutzen. Die Einbindung der Sportarena in ein Erdbauwerk spart Bau- und Unterhaltkosten.

Erschließung

Neben dem bereits beschriebenen platz- und parkartigen Erschließungsnetz sind zwei Bereiche besonders hervorzuheben, die sich letztlich beide aus dem Netzkonzept ergeben: Der Haupteingang an der Großen Sporthalle (Weißenseer Weg), der in einladender Geste das Asphaltwegenetz aufweitet, mit Pappelreihen in das Gelände führt und das Baudenkmal der Großen Halle würdig in Szene setzt. Hier können bei Großveranstaltungen Busse vorfahren, ansonsten laden Rundbänke um die neuen Kiefernpflanzungen zum Verweilen ein und bieten sich Skaten zur Aktion an.

Als neuer Eingangsbereich in der Fritz-Lesch-Straße wird in der zweiten Phase mit dem neuen Olympiastützpunkts, der Verlegung der Verwaltung, dem Hotel, einer Kindertagesstätte, Gastronomieangebot im umgebauten Herbergsgebäude und dem Zugang zum Leichtathletikstadion und der neuen Sportarena ein attraktiver Stadtraum entstehen. Er wird ebenfalls aus den beschriebenen Gestaltungselementen entwickelt.

Der Südteil des als Park nutzbaren Bereichs des St. Andreas und Markus Friedhofs wird durch die teilweise Öffnung der Friedhofswand als Waldplatz ausgeprägt und zur besseren Anbindung des SLZB genutzt, ansonsten aber vorrangig naturschutzfachlich entwickelt.

Die PKW-Parkflächen am Weißensee Weg und der Konrad-Wolf-Straße bleiben erhalten; die jetzt im inneren des Sportforums parkenden PKWs werden in die peripheren Bereiche verlegt, weshalb an der Fritz-Lesch-Straße Ersatz geschaffen wird. Grundsätzlich wird e-Mobility und Carsharing mit reservierten Plätzen bevorzugt. Dagegen werden im Innenbereich des Sportforums an allen relevanten Eingangsbereichen großzügig Fahrrad- und Scooterstellplätze angeboten. Der PKW-Parkplatzbedarf der neuen Sportarena wird durch ein Parkhaus mit Grünfassaden gedeckt.

Sportnutzungs- und Bewegungskonzept

Grundgedanke ist es, vorhandene Nutzungen zu stärken und durch die Neubauten der ersten und weiteren Bauphasen so zu ergänzen, dass innerhalb des Sportforums lockere „Mikrokosmen“ mit Vorrangnutzungen entstehen: die Welt des Eissports, die Welt des Fußballs, die Welt von Wasser- und Beachsport, die Welt der Leichtathletik. Diese werden durch die Multifunktionshallen und -flächen zu einem Gesamtgefüge zusammengefasst.

Das Wegesystem, das bewusst keine funktionale Vorrangnutzung (z.B. Auto, Fahrrad) vorgibt oder gestalterisch abzeichnet, unterstützt ein vielfältiges, freies, aber klar orientiertes Bewegungskonzept: Laufen, Joggen, Skaten, Spazierengehen, oder einfach als Zuschauer den spezifischen Nutzungen auf den Sportflächen beizuwohnen.

Besondere, von Nutzungen freigehaltene Orte mit hoher Aufenthaltsqualität sind der Sportpark, der Rundweg auf dem Waldhügel der neuen Sportarena und der Waldplatz im Übergang zur Sportschule und zu den Friedhöfen. Hier sind kontemplative und individuelle Betätigungen wie Yoga, Tai-Chi aber auch Cross-Fit und aktivere Bewegungsarten möglich. Neben diesen dauerhaft zugänglichen Angeboten für den Breitensport, können die spezifischen Sportanlagen nach Vereinbarung ebenfalls öffentlich teilgenutzt werden.

Mit Abschluss der ersten Bauphase werden auf den Abrissflächen der jetzigen Bogensporthalle und des Vereinshauses Orte für temporäre Sportevents entstehen.

Vegetation

Die vorhandene Gehölzvegetation wird fast gänzlich integriert, wobei lineare Strukturen sich mittelfristig in lockere Baumgruppen integrieren. Um die Eingangssituationen räumlich sowohl von außen, wie auch von innen klar erlebbar zu machen (Orientierungswirkung), werden lockere Säulenpappelreihen gepflanzt. Im Bereich um die „Große Sporthalle“ werden in Anlehnung an die bestehende, denkmalgeschützte Freianlage an der Westseite und die 50er Jahre Ästhetik Kiefern und Pampasgrasgruppen gestalterisch inszeniert.

Ein neuer Höhepunkt wird der dicht bewaldete, 8m hohe „Hügel der neuen Sportarena als kraftvoller und grüner Mittelpunkt des Sportforums. Ein Großteil der dafür vorgesehenen Bäume wird bereits in der 1. Phase in Betonringe „temporär“ gepflanzt und ordnet so die Funktionen und temporären Eventnutzungen um das bestehende Fußballstadion.

Neben den heimischen Arten, werden auch auf standortgerechte Arten, die dem Klimawechsel Rechnung tragen und den parkartigen Charakter unterstreichen gepflanzt und teilweise schon jetzt das Sportforum prägen: Götterbaum, Japanischer Schnurbaum, Trompetenbaum, Paulownie, Blasenesche, usw. Dabei wird auf die Nachhaltigkeit in Nutzung und Pflege geachtet.

Die Vegetation wird künftig noch wesentlich stärker als heute das Bild des Sportforums prägen. Während der Großteil der Grünflächen in direktem Zusammenhang mit den Gebäuden, Sportflächen und der Erschließung steht, soll zwischen der Schwimmhalle und der Beachvolleyballhalle in der zweiten Bauphase nach Verlegung der nördlichen Beachvolleyballfelder nach Süden und Verlegung der Skatingbahn zur „Welt des Eissports“ ein kleiner, reine Park (ohne weitere spezifische Funktionen) entstehen, der im nördlichen Teil vor der Schwimmhalle bereits vorhanden ist. Im öffentlich zugänglich gemachten Teil des Friedhofs (Ideenteil) werden die Bäume erhalten und in den hier entstehenden Waldplatz integriert.

Regenwassernutzung und -versickerung

Das Regenwasser der befestigten Flächen, insbesondere des Asphaltnetzes und der Dachflächen (Bestand und teilweise Neubauten, insbesondere wo eine Dachbegrünung aus ökonomisch-strukturellen Gründen nicht möglich ist) wird in dezentral angeordneten Zisternen gesammelt. Von hier wird das Regenwasser vorrangig für die Bewässerung der Sportflächen und Außenanlagen (Baumpflanzungen, Waldböschungen der neuen Sportarena) genutzt.

Wenn die Kapazität der Zisternen ausgeschöpft ist aber auch im Starkregenfall kann das überschüssige Regenwasser in um die Zisternen angelegte, ebenfalls dezentrale Versickerungsmulden mit wechselfeuchter/wechseltrockener Vegetation geleitet und zurückgehalten, versickert und verdunstet werden, die somit wesentlich und klar erlebbar den Aufenthaltscharakter entlang der Wege des Sportforums prägen.

Wichtig ist, daß vor allem die befestigten Flächen nicht als natur- und ökologiefeindliche reine Versiegelung verstanden werden, sondern als Wasserkollektoren für die Zisternen, die schon kurzfristig eine autarke Wassergewinnung für die Sportflächen und die Bewässerung der massiven Baumpflanzungen in Trockenperioden ermöglichen. Darüber hinaus werden einige Dächer extensiv begrünt (Teil der Bogensportanlage, Hotel, Teil der neuen Sportarena) und es wird insbesondere bei Neubauten Brauchwassernutzung und adiabatische Kühlung mit ggf. zusätzlichen Zisternen (gebäudeintegriert) angeregt.